Чувашский орнамент, как и другие орнаменты народов Поволжья, России и всего мира, строится на строгом чередовании определенного мотива, который может быть любым, состоящим из изобразительных или геометрических элементов. Последний встречается чаще.

Посыл далеких предков

В переводе с латинского языка этот термин означает либо украшение, либо узор. Суть орнамента в том, что это не простой узор, а ритмически чередующийся. Чувашский орнамент, как и все другие, уходит своими корнями в незапамятные времена. Недаром эти элементы прикладного искусства называют письменами из прошлого. Прошедшие сквозь века, эти рисунки впитали в себя меняющиеся понятия предков об окружающем их мире. Во всех национальных орнаментах заключена информация именно об этом народе.

Главный оберег и украшение

Можно констатировать, что применение орнамента было необычайно широко еще и потому, что именно он заключал в себе функции оберега. Им украшалась одежда и утварь, другие предметы быта, оружие и украшения, он применялся при строительстве зданий и в оформлении книг. Материалом для нанесения орнамента может быть что угодно: бумага, ткань, кожа, глина и камень, металл и дерево.

Чувашский орнамент, как и любой другой, занимает свою достойную нишу в мировом народном творчестве. Он лежит в основе всей культуры этого этноса. Система орнамента уникальна, и он, безусловно, оказывает влияние на современную культуру чувашей. Орнамент любого народа, особенно небольшого, пока мало изучен.

Интерес к своим корням

Пришедший из доисторических времен, он принимался как наследие, переходящее из поколения в поколение, и комментариев к нему не создавалось. С ростом интерес к орнаменту, носителю информации, постоянно растет.

Какие-то труды по истории чувашского орнамента в небольшом количестве сохранились с дореволюционных времен: альбом художника Н. Е. Симакова и работы ряда этнографов, опираясь на которые, современные исследователи выпустили в свет указатель «Чувашский орнамент», в котором они постарались обобщить и систематизировать все сведения из всех источников.

Чем же характерен этот орнамент, представленный в большом количестве в вышивке и резьбе по дереву, от других национальных узоров?

Сугубо национальная цветовая гамма

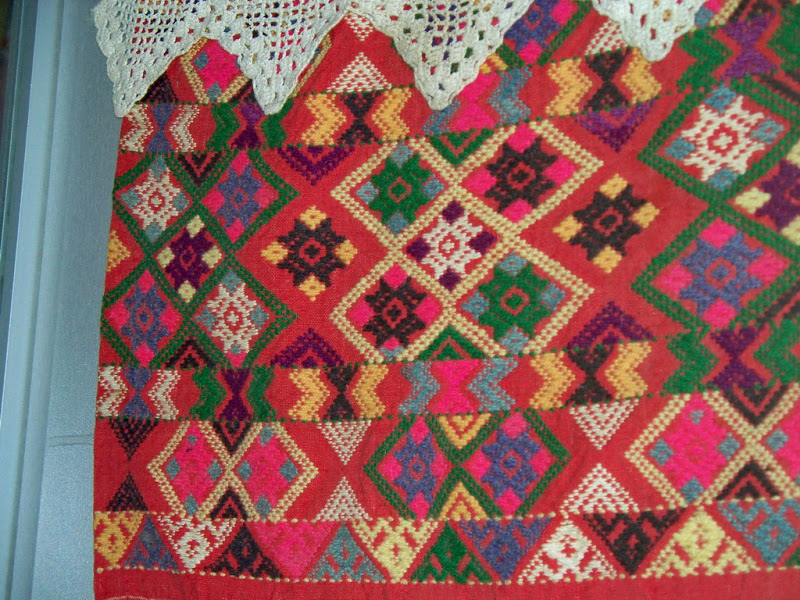

В Пензенской области, на территории которой много чувашских сел, очень развиты узорное ткачество и вышивка. Чувашские орнаменты и узоры представлены в национальной одежде: головных уборах, наплечниках, поясах и подвязках. Очень распространены двухцветные узоры - на белом поле очень ярко смотрится ромбовидный красный орнамент. Богат животными и растительными мотивами чувашский орнамент. Схемы, прилагаемые ниже, наглядно это демонстрируют.

Основные цвета узоров: черный и красный с вкраплениями желтого, оранжевого и зеленого. В сочетании с последним очень часто встречается мареновый цвет. Значительно позже появился в узорах чувашей синий и коричневый окрасы. Не менее популярны и многоцветные орнаменты на красном поле.

Присущие только чувашам элементы народного творчества

Есть свои национальные черточки в оформлении платков, для вышивки которых применялся плотный шов «набор». «Косая стежка» и контурный шов «роспись» украшали нательные туникообразные рубахи. Отличался орнамент, применяемый в резьбе по дереву (кухонная утварь, мебель, предметы быта, особенно прялки). На деревянных предметах быта очень часто встречаются «веревочка», символизирующий солнце полукруг с сиянием и просто круг. В крупных формах применялась пропиленная резьба.

В женских украшениях очень много узоров из бисера. Он встречается везде: в ожерельях, головных уборах, кистях поясов и кошельках, подвешиваемых к поясу, тоже обильно украшенному бисером.

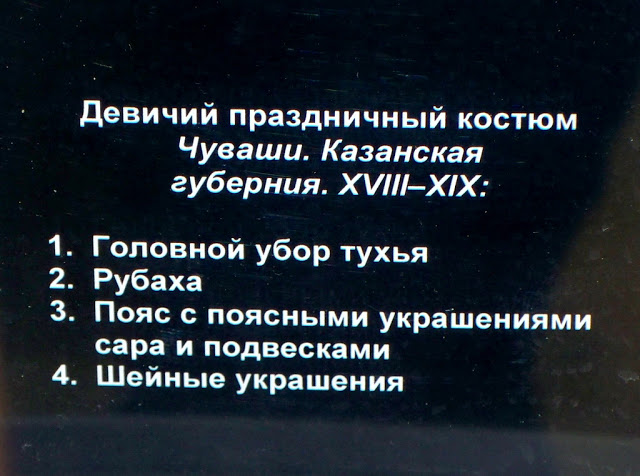

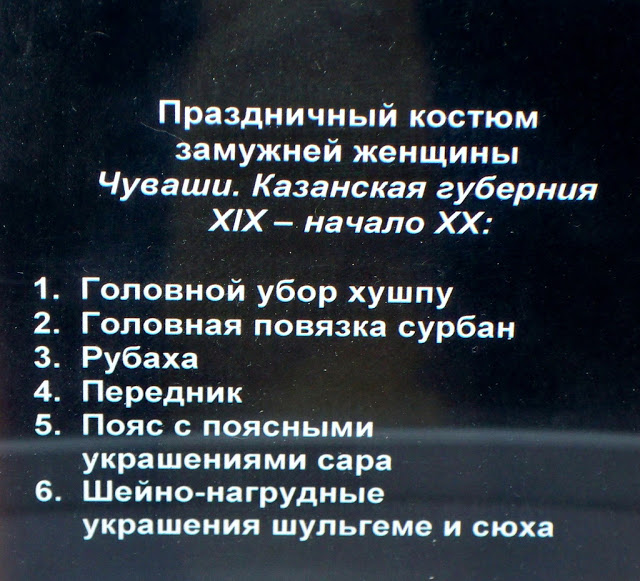

Предыстория такая: у меня есть книга по истории чувашского костюма, изучив которую, мне захотелось посмотреть воочию то, о чем ведется речь в книге. Благо, что у меня для этого есть возможности: часть старинных чувашских нарядов сохранилась и находится в "Чувашском национальном музее" г. Чебоксары. На днях я нашла время посетить музей и сфотографировала экспонаты для любителей старинной ручной вышивки. Для большего интереса дополню пост информацией, которую я почерпнула из книги, ибо мои знания этого вопроса еще невелики, но я уже начала идти по пути изучения.

Основой костюма была рубаха, которая шилась из белого домотканного холста. Женская рубаха в длиной была от колен до середины голени. Рубаха украшалась домотканной тесьмой и вышивками, которые были особенно богатыми на обрядовых и праздничных одеяниях. Дополнением костюма служили украшения и пояса, которые носились по-разному в зависимости от возраста и социального статуса человека.

Чуваши считали белый цвет рубахи цветом, который приятнен богам, за отход от этой нормы боги могут разгневаться на род и наслать беды. Когда с приходом фабричного производства начали шить рубаху из тканей других цветов, старики очень сетовали и предсказывали несчастья. Конечно, они считали причиной тому гнев богов, но по-своему они были правы: произошла замена традиционной одежды на городскую, привозную, и таким образом постепенно угасали традиции этноса.

Узоры вышивки были сложными, они передавали картину Мироздания в народном понимании, хранили в себе знания в мире, природе, верованиях и обрядности, и несмотря на то, что со временем вышитые символы разучились "читать", традиции были сильны и чувашские вышивальщицы соблюдали каноны.

Изготовлением одежды занимались только молодые незамужние девушки: они пряли нити, ткали холсты и делали вышивки. Прясть девочку обучали с 9 лет, а с 11 уже приучали к вышивке. Выйдя замуж, у женщины становилось много других обязанностей по дому, хозяйству, заботе о детях и стариках. Поэтому девушка старалась успеть приготовить и расшить как можно больше как повседневной, так и праздничной одежды, которую ей предстояло носить потом в течение всей жизни. Особенно старались сосватанные девушки, доходило до того, что они работали по ночам при свете лампады (от чего очень страдало зрение, конечно), чтобы успеть, и злили стариков, втихаря вышиваю по праздникам, что считалось неуважением к богам. Понятное дело, что от сноровки и трудолюбия девушки зависела ее будущая красота, опрятность и "богатство". Приданное хранилось в специальной липовой кадке, это было действительно сокровище, ведь на нитки, бисер, бусины уходило много денег. Правда, я так и не поняла, кто же шил и вышивал одежду для мужчин и детей, неужели все это было обязанностью одних только девушек?

Впрочем, не исключено, что часть одежды передавалась по наследству. Головные уборы - точно передавались.

Чуваши считали, что человек должен соответствовать высокому уровню костюма, гармонировать с ним. Особенно тщательно в этом плане присматривались к девушкам и молодым женщинам, полноценная женская красота считалась хорошим символом, готовностью к продолжению рода. Не в почете были неповоротливость, дородность, массивность, женщина по мнению чувашей должна обладать подвижностью, легкой походкой и веселый нравом.

Узоры вышивались по счету нитей холста. Мне кажется, это было довольно кропотливо и требовало предельной внимательности, ведь немного ошибись в симметрии - и вся работа насмарку!

Головной убор замужней женщины - хушпу - символизировал своеобразную "корону" хозяйки дома. Вверху он был открытый, в отличие от закрытой девичьей тухьи. У разных групп чувашей он немного различался по виду, но основные требования были соблюдены.

В украшениях использовались серебряные монеты, которые нашивались грубой нитью прочно, но с созранением подвижности. Соблюдались и некоторые правила в порядке нашивания, чтобы при движениях издавался мелодичный звон, особенно приятный для слуха чувашей во время танцев и веселых девичьих забав.

Различные неурядицы, которые в большой численности выпали на долю предков чувашского народа, привели к тому, что они стали закрытыми, жили больше в уединении и не стремились общаться с другими народностями, благодаря чему многие исконные традиции костюма были сохранены почти в первоначальном виде и существовали вплоть до начала 20 века.

![]()

Приданное невесты - вышитая одежда, покрывала, предметы обихода - хранилось в нескольких емкостях, кадрах и кадушках, и все это было сложено в амбаре. Бывали и случаи кражи приданного, ведь это была действительно ценность!

Невеста под свадебным покрывалом. На церемонии невеста была одета в костюм девушки, но покрывалась большим вышитым покрывалом. После первой брачной ночи ее переодевали в наряд замужней женщины.

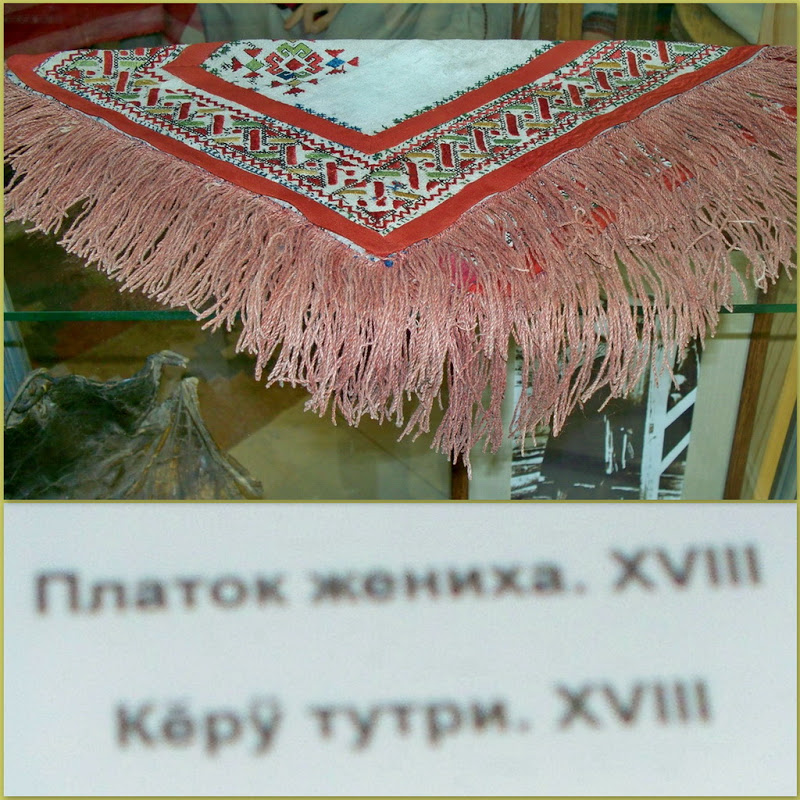

Некоторые ритуальные предметы, как покрывало невесты, использовались только в единичных случаях и не применялись для других событий жизни. Это же относится к платку жениха, о чем будет ниже.

Костюм жениха: обрадовый халат с вышивкой, пояс, нагайка, на плечи был накинут специальный платок жениха, а также жених и его дружки надевали некоторые девичьи украшения на время церемонии (ни в каких больше случаях эти украшения мужчинами не носились).

Платок жениха. Иногда он был полностью расшит сложными узорами.

Девичий колпак. Носился некоторыми группами чувашей.

Налобная повязка.

Девичья шапочка - тухья. В ее расшивке использовался бисер в большом количестве.

Ниже убор замужней женщины - хушпу.

Шульгеме - женское нагрудное украшение, состоящие из кожаной пластины, на которую нашивались монеты.

Масмак - налобная повязка с вышивкой. Повязывалась поверх сурбана, либо на лоб, либо на темя.

Чувашская вышивка с древних времён являлась не простым украшением для одежды и предметов интерьера, а особым языком, состоящим из различных узоров. Большое значение имеют не только знаки, но и цветовая гамма рисунка. Чаще всего в вышивке используется сочетание белого, красного и чёрного цвета. Белый цвет нитей в старинных чувашских узорах отсутствовал, но его заменял фон, который обозначал чистоту и мудрость. Чёрный цвет заключает в себе двойственную трактовку: он может символизировать земледелие или связь жизни и смерти. Различные оттенки красного, от бордового до розового, отображают чувства, в том числе любовь и отвагу.

Иногда в узоре присутствуют жёлтые и зелёные нити. Они связаны с солнечным светом и растительными мотивами. Наиболее древним считается красный узор на фоне белого сукна и разноцветный узор на красной ткани. Каждый рисунок был трехуровневым и заключал в себе ближний, дальний и глубокий слой. Его читали снизу вверх.

Символика чувашских орнаментов

Каждый рисунок нитью в народном костюме несёт в себе зашифрованное послание. Чтобы понять его, нужно уметь трактовать отдельные знаки и понимать их значение. Символика чувашского орнамента могла многое рассказать о статусе человека, поведать о его родовой принадлежности. Она различалась в зависимости от пола, возраста и несла в себе защитные свойства. Каждый стежок и знак имел определённое место и собственное значение в вышивке. Например, прямая черта символизировала жизненный путь, треугольник — жилище, спираль — мысли. Особые знаки существовали для понятий «забота о ближнем», «братство», «честь и отвага», «равенство».

Обожествляя явления природы, предки чувашей отражали свои представления о миропорядке в различных орнаментах. Людей окружали бытовые и культовые предметы, украшенные образами великой богини, солнца, древа жизни и вселенной. Национальное своеобразие чувашского орнамента заключалось в использовании геометрического узора, который наделялся свойствами оберега. Специальные декоративные швы и рисунки были предназначены для защиты от злых духов. Затем традиционные узоры — ромбы, круги и розетки утратили своё первоначальное назначение и стали использоваться только для украшения.

Особенности вышивки

Чуваши издревле занимались вышивкой, техника постоянно совершенствовалась, а опыт рукодельниц передавался от поколения к поколению. В своей работе мастерицы по созданию чувашского орнамента используют около 30 видов швов, которые выполняются на белом и окрашенном сукне или на домотканом холсте. Для особых случаев, чаще всего в украшении головных уборов, использовались серебряные и золотые нити. Мотивы вышивки похожи на узоры других народов Поволжья, но чуваши выделяются филигранностью исполнения, сочетанием «плотных» и «редких» швов.

«Уроки вышивки крестом» - Цели и задачи урока: Познакомить учащихся с технологией вышивки крестом. Вышивка крестиком. Схемы для вышивания. Оформление одежды и аксессуаров вышивкой. Схема для вышивки. Тема урока: Вышивка крестиком. Рисунки для вышивки.

«Вышивание крестом» - Оберегов вышивали на одежде. Нитки «Мулине» - от 5 рублей. Наборы для вышивания – от 40 рублей. Существует такой медицинский термин «трудотерапия». Вышивка – один из древнейших видов народного художественного творчества. Правильно организованные и строго дозированные занятия способствуют восстановлению и укреплению здоровья.

«Уроки вышивки» - Свободная. Счетная гладь. Работы вышитые учениками нашей школы. Работа Яковлевой Насти. Вышивка крестом. Гобеленовый шов. Изнаночная сторона. Роспись. Набор. Счетная. Русская гладь. Вышивка. Лицевая сторона. Кардава Милана. Березкина Таня. Примерные схемы для вышивания крестом.

«Синие розы» - Голубая роза - давняя цель цветоводов и генетиков. Розовые розы являются символом элегантности и изысканности. Нельзя резать тупыми ножницами. Нельзя ходить с острыми предметами в руках. Розы бордовые, как и алые, означают пылкое чувство влюбленности. В цветовом круге нет ахроматических цветов, в том числе черного цвета.

«История вышивки крестиком» - Введение. Волокно находится в стебле. Набор (ткань + иголка + нитки) = 50руб. Вышивка сближается с алтарным образом, со станковой картиной. Вышивать я научилась сама. Паук показан злобным и сердитым. Вышивание крестиком Существуют разные способы вышивки крестом. Шов крестиком особенно подходит для вышивки букв и повторяющихся узоров.

«Узоры чувашской вышивки» - На базарах покупали шелк-сырец, пряли и красили в домашних условиях. Ухмахт?р? - пустяшный шов. Ч?нт?р 16. Хант?слашывлам - верхний косой шов 14. Вышивали также шелками. Много общего имеют вышивки народов Поволжья: марийцев, мордвы, чувашей. Двусторонний стебельчатый шов 12. Х?ю - стебельчатый шов, или веревочка 13.

На тыльной стороне рубах 18 в., несколько ниже лопаток, расположены темно-красные шерстяные и шелковые нашивки сложного геометрического орнамента. Иногда на этом месте вышивалась розетка. Орнамент ее несколько проще по сравнению с вышивками, но он многоцветен и разнообразен по форме.

В рубахах, датируемых уже 20 в., когда усилился процесс замены вышивки кумачовыми нашивками, наспинная розетка превратилась в ромбовидную фигуру из полосок кумача. Середина ромба и здесь иногда так же заполнялась вышивкой.

Старинная женская рубаха имеет богатую наплечную и нарукавную вышивку. На рубахах 18 в. она покрывала плечо и проходила по верхней линии вдоль всего рукава, составляя как бы единое композиционное целое. В более поздних образцах наблюдается вышивка двух типов: первая - в виде продольной вышитой полосы, отороченной двумя шерстяными или шелковыми нашивками и вторая - в виде овальной розетки в верхней части рукава. Иногда можно встретить и сочетание обоих типов вместе.

Наплечная вышивка на женской рубахе верховых чуваш располагалась поперек плеча вдоль шва, соединяющего рукав со станом, была обычно исполнена на узенькой полоске, вернее на цветной шерстяной тесьме (наплечник). При стирке рубахи эта полоска могла спарываться. Орнамент был чрезвычайно мелким, тонким, тщательно выполненным, сама вышивка - полихромной.

Характеристика орнаментации чувашской женской рубахи была бы неполной, если бы мы не коснулись украшения ее подола. Вышивка по подолу старинной рубахи была обязательной. На рубахах 18 - начала 19 вв. орнамент подола был достаточно развит. Чаще всего он был геометрическим, но встречались так же сильно стилизованные растительные узоры.

Старинная вышивка по подолу исполнялась многоцветными, главным образом шерстяными нитями. Некоторые из ее образцов, являясь, по-видимому, наиболее архаичными, представляют собой почти полное тождество с вышивкой подола женской рубахи дунайских болгар. Позднее вышивка значительно упростилась. Она представляла собой орнамент, составленный из простых стежков, которые шли по краю шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. В 20 в. В ряде районов Чувашии подол стали украшать ткаными полосами и даже кружевом (домашнего плетения и покупным).

Орнаментация мужской рубахи, по сравнению с женской, у чуваш была менее развитой. Вышивка шла узкой полоской по вороту и краям разреза на груди, на рукавах - у кисти - и по подолу. Старинные мужские рубахи вышивали шерстью. На рубахах конца 19 - начала 20 вв. отдельные части, например, ворот, делались из кумача. Вышивка по вороту иногда сочеталась с шитьем бисером. Кроме цветных шерстяных ниток домашнего прядения, применялся гарус, шелк, бумага.

К числу сравнительно поздних элементов женской одежды следует отнести (передник), которое в настоящее время еще бытует повсеместно. Передник, надевавшийся в праздники, обычно украшали вышивкой. Показателем того, что передник явление относительно позднее, может быть его орнамент, зачастую заимствованный от русских. Здесь в узорах встречаются традиционные мотивы русской вышивки - кони, павы и т. п. Однако в более старых передниках вышивка самобытная, чувашская. Вышивали передник крестом, гладью и др. В старых образцах преобладающим являлся геометрический орнамент, в поздних - растительный. Кроме того, на передниках делались нашивки из разноцветных ситцевых и кумачовых полос пли из лент.

Непременной принадлежностью женской одежды в прошлом был пояс. Старинные пояса обычно делали длинными (до трех метров длины). Изготовляли их из шерстяной синей домоткани или из холста. Концы вышивались шерстью или разноцветным шелком. Пояс несколько раз обертывали вокруг талии, а затем по бокам спускали вышитые концы. Орнамент был разнообразным, преобладал геометрический. Делались пояса и более короткие, но тип и способ ношения их были такими же.